Contenuti dell'articolo

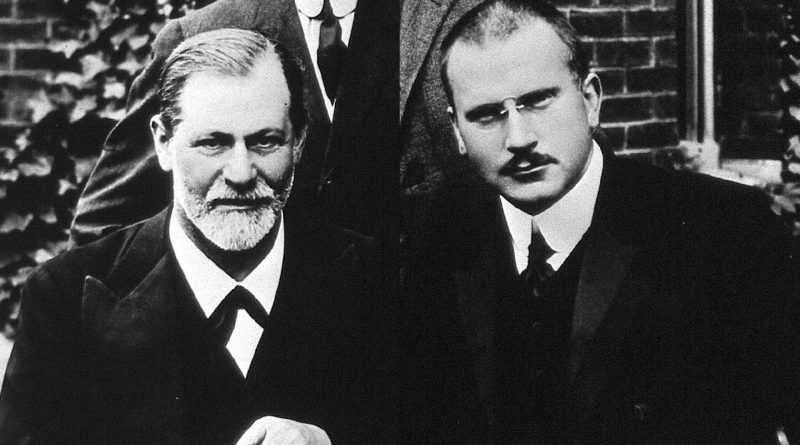

Per comprendere e tentare di saperne di più dei termini dell’attuale dibattito all’interno del movimento psicoanalitico è, a mio parere, necessario rivisitare i prolegomeni di tali contenuti. Si cercherà quindi di rintracciare, tra Freud e Jung, quei fili tenui, ma al contempo tenacissimi, che hanno potuto mettere insieme una gran messe di costrutti teorici della psicoanalisi di cui, oggi, si tenta un continuo approfondimento.

Gli inizi

L’orizzonte psicoanalitico del 1906, nonostante vedesse già pubblicate alcune importanti opere di Freud, non si può definire certamente molto esteso. Non siamo più nella splendid isolation (E. Jones, Vita e opere di Sigmund Freud, vol. 1 cap. 14,16 – vol. 2 cap. 1,2), ma le teorie freudiane suscitano, negli ambienti medico-scientifici europei, rifiuto e indifferenza, quando non addirittura sarcasmo e derisione. Alla fine del 1912, sei anni dopo, la psicoanalisi si è arricchita d’opere importanti scritte sia da Freud che da Jung; l’orizzonte si è fatto vasto e profondo e, si cercherà di mostrarlo in questo scritto, si sono gettate le basi di una particolare epistemologia che sostanzia e sostanzierà la psicoanalisi stessa.

Un carteggio fitto e produttivo

Tanto si è scritto del rapporto tra Freud e Jung, ma forse ancora poco è stato fatto per capire che, al di là dei nomi, è solo la dialettica e il confronto a poter generare, nel bene e nel male, quella continuità concettuale che può comporre un sapere vieppiù nutrito e vasto.

Tutti i grandi concetti fondanti del dibattito psicoanalitico odierno all’interno del movimento possiamo ritrovarli, in nuce, negli anni 1906-1912, salvo poi l’estensione e la ramificazione successive.

Dalla lettura del carteggio Freud-Jung possiamo ricavare, al di là delle differenziazioni di corrente, un metodo, un atteggiamento, un fare che è analitico, ma che pone le basi nel “come” si possa attuare un percorso, un itinerario; non una metodologia scientifica, bensì un’esplorazione dei meandri concettuali che da significante a significante dispiega, nel linguaggio, la potenzialità della realtà psichica.

Freud e Jung sono stati, in questo senso, maestri dei percorsi, non ancora sfruttati, nel movimento psicoanalitico attuale, nel loro comune lascito di un fare dialogativo non finalizzato ad altro che al recupero di una sempre più vasta conoscenza del lavoro dell’inconscio.

Vediamo come e cosa potremmo ricavare, oggi, da quest’esperienza che abbiamo ereditato.

“Niente è più sgradevole che sprofondare in quella squallida broda che è il consenso generale e piazzarsi su un terreno fittamente popolato; per questo mi rallegro quando incontro una valida opposizione” (Lettere tra Freud e Jung, Boringhieri, 1974). La “valida opposizione” non era quella di Freud, bensì quella che la teoria freudiana incontrava nel suo avanzare in Europa e in America.

Prendiamo lo spunto da quest’affermazione per proseguire nel chiarire un lavoro, un procedere che sviluppi e approfondisca una ricerca simbolica sempre più vicina al vero.

Il lavoro dell’inconscio

Da questa prospettiva, concetti come libido, inconscio (semplice o collettivo), sublimazione, pulsione di morte e altri, vengono elaborati, definiti e proposti con fermezza, attraverso una dialogizzazione che contiene, sì, la passione per la verità, ma anche la consapevolezza di non poterla mai avere in tasca.

“L’archeologia, o piuttosto la mitologia, mi ha assolutamente conquistato”, scrive Jung, e Freud risponde: “Mi fa proprio piacere che anche Lei si stia interessando alla mitologia… un po’ di solitudine in meno. Spero che presto Lei converrà con me che assai probabilmente la mitologia è incentrata sullo stesso nucleo delle nevrosi” e, poco dopo, nuovamente Jung: “Per me non esiste più alcun dubbio su ciò che i miti più antichi e più spontanei tentano di esprimere: parlano nel modo più ‘naturale’ del nucleo delle nevrosi” (Lettere tra Freud e Jung, Boringhieri, 1974).

Con questi stimoli, sia Freud che Jung sapranno lavorare teoricamente intorno alla problematica del mito: tutta la grande innovazione junghiana intorno all’inconscio collettivo e ai suoi abitatori, gli archetipi, che ha permesso a Jung di elaborare l’approccio alla psicosi, parte da queste abbozzate intuizioni.

L’inconscio collettivo è puramente un concetto che allarga l’orizzonte freudiano. Lo stesso Freud in Totem e Tabù (1912-13, in Boringhieri vol. 7, 1975), ma ancor più in L’Io e l’Es (1922, in Boringhieri vol. 9, 1977), riconosce come una delle componenti della strutturazione del Super-Io sia da riferirsi alle passate esperienze dell’umanità, sedimentate nell’Es come memoria arcaica.

La memoria arcaica è molto simile all’inconscio collettivo, anche se quest’ultimo permette, in più, di comprendere quei fenomeni psicotici di non facile lettura.

L’inconscio collettivo consente di inserire, in un riferimento concettuale preciso, le manifestazioni di disagio psichico profondo con l’irrompere nella coscienza dell’individuo di quei deliri e allucinazioni che appartengono alla storia e alla mitologia dell’umanità.

Il parlare una lingua sconosciuta, il descrivere azioni e episodi mitico-religioso-demoniaci possono trovare, con l’ausilio delle teorie junghiane (Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Boringhieri vol. 9, 1980; Simboli della trasformazione, Boringhieri vol. 5, 1970), una collocazione e comprendere così la parola dello psicotico.

La psicosi

Jung per primo affronta, con lo stesso strumento psicoanalitico, le psicosi che incontra al Burghölzli. È storicamente datato che Jung è il primo analista che affronta con la parola il disagio psicotico, e i suoi casi clinici lo attestano.

Al di là della storia vissuta privatamente con Sabina Spielrein (A. Carotenuto, Diario di una segreta simmetria, Astrolabio, 1980), questo è un caso risolto brillantemente.

Ricordo che la Spielrein era diagnosticamente psicotica e che, dopo l’avventura con Jung (si era pionieri!), diviene psicoanalista didatta freudiana (Freud riconoscerà il suo contributo alla definizione dell’esistenza della pulsione di morte (S. Freud, Al di là del principio di piacere, 1920, in OSF: vol. 9, Boringhieri, 1977).

Nella clinica junghiana anche il caso di “Babette” e quello detto delle “voci disseminate sul corpo” testimoniano dell’approccio alle psicosi e della validità dello strumento “inconscio collettivo” per collocare quanto non è possibile inserire nella vita vissuta di un dato individuo, che manifesta rappresentazioni assolutamente estranee alla propria esperienza.

Quanto al problema della ereditarietà dell’inconscio collettivo, mi sembra un falso problema. A ben leggere si capisce in modo chiaro che Jung intende ereditabile esclusivamente la capacità di rappresentazione come peculiarità innata della razza umana (Psicologia dell’inconscio, 1917-1943, in Boringhieri vol. 7, 1983). Né poteva essere diversamente, in quanto proprio Jung si fa portatore del discorso del processo di individuazione del soggetto, essendo esso unico e irripetibile. Dobbiamo pertanto escludere l’impasse dell’ereditarietà genetica all’interno del discorso junghiano, anche perché se così fosse sarebbero lo stesso Jung e le sue teorie a patirne di più.

L’inconscio come Freud lo intendeva non viene mai negato, semmai esteso per comprendere fenomeni altrimenti facile preda di discorsi mistici o magici. In un tempo, l’attuale, dove sembra riaffacciarsi minacciosamente, da cattedre influenti, la presenza del diavolo, più che con Freud dobbiamo con Jung (ancor più perseguitato dalla Chiesa) compiere una conversione interiorizzante, di responsabilizzazione del soggetto delle proprie azioni consce e inconsce.

Sublimazione e trascendenza

A tale proposito possiamo analizzare, rispettivamente di Freud e di Jung, i concetti di sublimazione e di trascendenza.

Freud propone la sublimazione come speranza per l’uomo di evitare, evitarsi il vissuto della negatività pulsionale.

È strano che proprio Freud, colui che ci ha portato alla scoperta di quella “cieca e immonda bestia” che l’uomo porta con sé, proprio colui il quale ha inferto delle ferite narcisistiche alla razionalità e volontà umana, proponga poi un concetto, quello della sublimazione, che appare ingenuo e gravido di promesse intorno a un uomo buono che mette la propria energia pulsionale al servizio della società.

Freud stesso, probabilmente, non poteva chiudere gli occhi su quanto di conoscitivo, di artistico, di creativo l’uomo fosse andato facendo nel corso della sua storia.

Ma è Jung che, spendendo meno energie per affermare cose poco gradevoli alla società (ci aveva già pensato Freud), è più radicale di Freud e afferma che le pulsioni negative, a meno che non vengano rimosse (ma allora siamo nel non espresso coscientemente e nella sintomatologia), non possono cambiare magicamente di segno: da cattive, di morte, divenire buone.

Jung stronca ogni speranza? Direi di no. L’ampliamento della psicoanalisi junghiana prevede la concomitanza di pulsioni negative (che restano tali) e positive, pulsioni creative, conoscitive (l’ampliamento del concetto di libido di cui parleremo) che, convivendo, possano porsi in “equilibrio” e permettere all’individuo una posizione che trascenda la reale presenza dei due poli conflittuali.

Per cogliere meglio l’estensione del concetto junghiano di libido dobbiamo nuovamente ricorrere al concetto di com-prensione dei due saperi. Ciò che va sotto il nome di “riduzionismo” freudiano, termine che Jung contrappone al suo approccio “prospettico” dichiarandone la valenza teleologica-finalistica, oltre ad avere un riferimento nella causa-effetto, è anche legato all’esclusiva motivazione sessuale della pulsione.

Jung non negherà la presenza importantissima, nell’eziologia nevrotica, della sessualità, dichiarandola “anche” presente, ma la libido junghiana è più vasta e comprensiva di pulsioni diverse da quelle sessuali, nell’indirizzo di quella energia psichica che troverà, più tardi, un riscontro nella realtà psichica di Jacques Lacan (G. Contri, Lexicon psicoanalitico e enciclopedia, Sipiel, 1987) e nelle pulsioni scopiche, foniche, ecc.

Scriverà lo stesso Jung a Freud (Lettere tra Freud e Jung”, Boringhieri, 1974) di ampliare la definizione di libido, “… se si vuole che la teoria della libido possa essere applicata alla dementia praecox”.

Gli studi alchemici

Anche per quanto concerne gli studi filosofici sull’alchimia compiuti da Jung (che sosterranno molti concetti junghiani, vedi Mysterium Coniunctionis, Boringhieri vol. 14* e 14**, 1989 e 1990, Psicologia e alchimia, Boringhieri, 1981), possiamo recuperare una traccia nella lettera che Freud scrisse il 18 giugno 1909 a Jung: “Data la natura del materiale con cui lavoriamo, piccole esplosioni in laboratorio non potranno mai essere evitate. Forse davvero non si è tenuta la provetta abbastanza inclinata, oppure la si è riscaldata troppo presto. In questo s’impara che cosa c’è di pericoloso sia nel materiale sia nel maneggiarlo”.

Si può cogliere in queste poche righe ciò che investirà Jung e lo porterà, in La psicologia della traslazione (1946, in Boringhieri vol. 16, 1981) dove vengono prese in esame le dieci tavole alchemiche del Rosarium Philosophorum, a mettere in guardia l’analista che potrebbe, nel percorso analitico, non saper distinguere sé da ciò che si va formando nell’Athanor (rimanendo ustionato da ciò che maneggia).

Transfert e contro-transfert

Jung ripropone il tema del contro-transfert e delle “infezioni psichiche” poiché “quando due elementi chimici si uniscono, si alterano entrambi”, ed “è inevitabile che il medico subisca una certa influenza e che si verifichi un qualche disturbo o una qualche alterazione della sua salute nervosa. Egli si addossa, letteralmente, il male del paziente, lo condivide con lui. Perciò ne è in linea di principio minacciato, e non può non esserlo” (La psicologia della traslazione, 1946, in Boringhieri vol. 16, 1981).

L’intuizione della possibile infezione psichica (“in particolare lo psicoterapeuta deve aver ben chiaro in mente che le infezioni psichiche, per quanto superflue gli possano sembrare, sono in fondo fenomeni che accompagnano necessariamente e fatalmente il suo lavoro e corrispondono quindi alla disposizione istintiva della sua vita”, in La psicologia della traslazione, Boringhieri vol. 16, 1981), unita alla necessità (per l’analista) di gestire le dinamiche contro-transferali (che tanto agirono nel rapporto con Sabina Spielrein), portarono Jung a suggerire a Freud la necessità di un’analisi didattica per chiunque avesse deciso di fare l’analista. “Insisto sul punto dell’analisi didattica perché recentemente si è manifestata la tendenza a riproporre l’autorità medica eo ipso, inaugurando così un’altra era di psicoterapia ex cathedra: impresa che non si distingue affatto dalle antiquate tecniche di suggestione, la cui insufficienza è già da molto tempo evidente” (Questioni fondamentali di psicoterapia, 1951, Boringhieri vol. 16, 1981).

La relazione analitica

Questo tema nella relazione analitica merita di essere visitato. Freud riesce, prima con Breuer e poi con Jung, a teorizzare e scoprire il transfert e il contro-transfert. Riesce in questa operazione proprio perché, in ambedue i casi, egli è spettatore “non coinvolto” direttamente negli episodi.

Quando Anna O. (Bertha Pappenheim) dichiara al dottor Breuer di aspettare un figlio da lui, Breuer scappa e, confidando l’episodio a Freud, permette a quest’ultimo di scoprire il transfert (Studi sull’isteria, 1892/95, in Boringhieri, vol. 1, 1967).

Jung, confidandosi con Freud e indirizzandogli la stessa Sabina Spielrein, permette a Freud la scoperta delle dinamiche controtransferali. Freud è geniale e sa trovare, aiutato dalla posizione di neutralità, la giusta collocazione di queste dinamiche affettive.

Nel volume 7 delle Opere di Freud, Boringhieri, 1975, troviamo il saggio Osservazioni sull’amore di traslazione (1913-14) in cui Freud sostiene il concetto di resistenza al lavoro analitico che l’amore (violenta passione) per l’analista verrebbe a rappresentare. Dal 1915 Freud dà continui avvertimenti sulla natura essenzialmente soggettiva delle dinamiche, per cui l’analista non avrebbe nulla a che fare con tale situazione.

Freud era evidentemente spaventato dalle esperienze di Ferenczi (che abbracciava i suoi pazienti di tanto in tanto) e dalla possibilità di eventuali coinvolgimenti catastrofici da parte dei “suoi” analisti. “Si tenga in pugno la traslazione amorosa, ma la si tratti come qualcosa di irreale”, scrive Freud nel saggio citato. La scoperta che dinamiche transferali agiscano anche sull’analista complica le cose.

Freud, se da un lato vede la necessità della comprensione, dell’accoglienza, della “collaborazione terapeutica” tra analista e persona in analisi, d’altro lato teme la “violenta passione” come ostacolo al lavoro analitico stesso.

Ma il lavoro analitico, ci dice Jung, è possibile proprio in presenza di queste dinamiche, così come Freud aveva detto che il lavoro analitico è solo possibile in presenza del transfert. Oggi sappiamo che il transfert è sempre presente.

Il “mana”

In L’Io e l’inconscio (1928, in Boringhieri vol. 7, 1983) Jung descrive l’analista, vissuto dalla persona in analisi, come investito di personalità mana – in Polinesia spirito, forza, vigoria e potenza – e sappiamo che per il primitivo era necessario assimilare il mana dall’universo uccidendo il nemico. Quindi, se la persona in analisi vuole un rapporto sessuale con l’analista, si può presumere che questi non sia “in quanto uomo“, ma in quanto mana, dal che si può ricavare che l’amore è un’uccisione. Naturalmente si deve tenere conto dei due versanti: quello concreto della persona in analisi e quello dell’interpretazione simbolica dell’analista.

Jung insegna, tentando di sciogliere le paure freudiane, che possiamo coinvolgerci e spingerci sino all’estremo confine del pericoloso contatto fisico, perché solo così è possibile operare nella verità e permettere l’avanzamento del percorso analitico senza pregiudizi e senza onnipotenza (l’analista conduce gli altri sin dove lui è giunto), ma nella consapevolezza (verificata e teorizzata da Lacan) che non esiste un rapporto sessuale, che non esiste l’amore oggettuale, bensì un globale e completo rapporto con se stessi.

Anche in questo caso Jung non fa che ampliare e dare nuove possibilità di gestione concettuale a eventi analitici teorizzati da Freud.

Il simbolismo

L’unica possibilità di condivisione è la propria consapevole solitudine (si veda a questo proposito il vol. 16 delle Opere di Jung, Pratica della psicoterapia, Boringhieri, 1981). Circa l’indicazione di ampliamento di tali concetti, si tenga presente che Jung scrive nel 1946 in La psicologia della traslazione (Boringhieri vol. 16, 1981): “Lascio la libertà agli analisti di agire secondo il criterio loro più proprio” e, in Bene e male nella psicologia analitica (1959, Boringhieri vol. 11, 1979): “Perciò io così dico al giovane analista: impara e conosci quanto di meglio esista e poi dimentica ogni cosa“, comprendendo l’affermazione che bisogna sì conoscere il simbolismo, ma saperlo dimenticare allorché si analizza uno specifico sogno. Senza arrivare all’affermazione lacaniana, per nulla banale, dell’analista “che si autorizza da sé”, quanta strada da Freud… Ma sempre con lui al fianco, con Freud che è capace di discutere, e di fondare un sapere sui propri errori e sui propri tentativi pionieristici, con rispetto per la propria creatività, con l’entusiasmo e la completa assenza di dogmi concettuali.

Niente succede a caso

Collegate strettamente al tema transferale sono le considerazioni che si possono fare intorno al “niente succede a caso”.

Le dinamiche transferali con le proprie coazioni si trascinano dietro i fili del destino. Il soggetto non potrà distanziarsi più di tanto dalle proprie dinamiche affettive. In Al di là del principio di piacere (1920, in OSF, Boringhieri vol. 9, 1977) troviamo, per Freud, la pulsione di morte che conduce il soggetto alla propria sorte.

In La sincronicità come principio di nessi acausali (1952, Boringhieri vol. 8, 1976) Jung traccia le linee possibili di rilevazione del destino.

Le Parche, che troviamo in Freud quando si rifà al Faust di Goethe, nel capitolo sul lavoro di condensazione (in L’analisi dei sogni, 1899, in OSF, Boringhieri vol. 3, 1966: “Un colpo alle calcole ed ecco mille fili che si muovono, le spole volano in qua e in là, i fili scorrono invisibili, un colpo solo forma mille combinazioni“), che ritorneranno anche nella treccia borromea di Lacan (nel seminario La topologie et le temps, inedito), trovano in Jung un estensore nuovamente attento, ma “innovativo”.

Per Jung il percorso analitico è un po’ come individuare il proprio destino e agirlo. In fondo, si potrebbe dire, è il poter essere ciò che si è, nella globalità conscia-inconscia: l’individuo deve essere (come Jung dichiarò di essere stato per sé stesso) l’esatto interprete del lavoro del proprio inconscio. “In quanto alla cura intesa come trasformazione, questa dovrà avvenire pagandone un prezzo equo, se il prezzo è troppo alto per quel soggetto (in questo l’analista deve aver a che fare con l’etica) il paziente dovrà accettare la nevrosi e utilizzare il proprio sintomo come segnale che egli si sta allontanando dalle scelte più autentiche e vitali” (A. Carotenuto, Senso e contenuto della psicologia analitica, Boringhieri, 1977).

L’etica dell’analista

Perché il riferimento all’etica? Freud insegna, e Jung conferma, che l’inconscio è lo psicoterapeuta di tutti noi, e allora bisogna chiedersi se nell’elaborare talune dinamiche molto distruttive (tossico-dipendenze, cancro, Aids) l’inconscio non preservi l’individuo da pulsioni (se possiamo immaginarle) ancora più distruttive. Per questo motivo l’intervento analitico deve sempre confrontarsi con l’etica.

A ben vedere, possiamo proprio riferire quanto finora descritto al tentativo di recupero di un sapere psicoanalitico che, a partire da un metodo dialogativo, sappia ricercare dentro le proprie predisposizioni creative quei riferimenti teorici a partire dai quali si possono dispiegare nuove concettualizzazioni che vengono ad arricchire il già vasto panorama psicoanalitico.

Freud con Jung hanno saputo indicarsi a vicenda, stimolarsi, contrapporsi, amarsi, lottare insieme per affermare le cose in cui credevano e per le quali sono stati disposti a dedicare la vita.

Voglio ricordare che lo stupendo scritto di Freud sulla famosa Gradiva di Jensen (Il delirio e i sogni nella Gradiva di Wilhelm Jensen, 1906, in OSF Boringhieri vol. 5, 1972) fu stimolato da Jung, che gli inviò una copia ritenendola interessante per le teorie freudiane. Possiamo quindi rilevare quanto sia poco ortodosso e poco epistemologicamente opportuno settorializzare un sapere psicoanalitico che, in quanto tale (Freud insegna), non deve essere settario e/o dogmatico.

Errori e correzioni

Freud ha commesso degli errori sui quali ha saputo lavorare. Jung è incappato in qualche cul de sac, come quello della diagnosi della personalità che emerge da Tipi psicologici (Boringhieri vol. 6, 1969) – che poco ha a che fare con la comprensione della storia personale del soggetto – o quello della teoria sulla schizofrenia che prevede l’azione di una tossina.

Possiamo notare quanto la formazione (psichiatrica nel caso di Jung) possa influenzare anche chi ha saputo spingersi pericolosamente in zone spirituali (l’esperienza “numinosa“, l’Oriente, il destino ecc.) e indurlo a radicalizzare un pensiero così fenomenologico come quello della tossina. Jung si riscatta solo parzialmente indicando nello stato emozionale l’agente produttivo di tale tossina.

Da questo punto di vista possiamo ipotizzare che Jung, dopo tante accuse di misticismo e metafisicità, abbia voluto ri-fondersi come psichiatra credibile presso una comunità scientista. Benché a tutto ciò si possa contrapporre l’affermazione che compare in Riflessioni teoriche sull’essenza della psiche (1947/54, in Boringhieri vol. 8, 1976): “La psicologia debba abolirsi come scienza e proprio abolendosi raggiunge il suo scopo scientifico”.

Identità e identificazione

Infine, il tema attualissimo dell’identità e dell’identificazione (il processo di individuazione della psicologia analitica junghiana) rappresenta l’esempio più approfondito di come un rimbalzo di concetti, di stimoli, di risposte, di contestazioni e di definizioni possano costituire una metodologia di lavoro psicoanalitico che comprenda e s’impegni nel tentativo, vano, di raggiungere il vero, un muoversi e un arricchirsi che contribuisce a differenziare e a eternizzare la psicoanalisi rispetto alle tecniche psicoterapeutiche.

La psicoterapia è tecnica definita e, in quanto tale, non suscettibile di modifiche; al contrario la psicoanalisi è sempre modificabile perché segue il discorso del soggetto sempre diverso, e perché s’informa dell’esperienza clinica e non “cala” un modello universale sul soggetto.

L’identità. quindi: in L’Io e l’Es (1922, in OSF, Boringhieri vol. 9, 1977) Freud sottolinea il modo in cui l’identificazione interviene a trasformare la libido oggettuale (sessuale) in libido narcisistica; si tratta di un modo grazie al quale l’Io può ottenere un controllo sull’Altro: dietro l’ideale dell’Io e dell’Altro si nasconde la prima e più importante identificazione dell’individuo, l’identificazione col padre nella propria preistoria personale. L’identificazione primaria è per Freud, in L’Io e l’Es, “diretta immediata e anteriore a ogni investimento dell’oggetto“.

Se l’identificazione primaria è il primo legame affettivo con un oggetto e, allo stesso tempo, anteriore a ogni scelta di oggetto, si può desumere che la scelta è già determinata prima che l’Io possa scegliere. Da chi? Da che cosa?

L’identificazione, ci ha detto Freud in Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921, in OSF, Boringhieri vol. 9, 1977), spiega l’evoluzione e il destino del soggetto definendo l’identificazione primaria come la forza più precoce di legame affettivo con un’altra persona, antecedente a ogni investimento d’oggetto. Sembrerebbe quindi che il soggetto e la sua identità siano pre-esistenti.

Ma dove? Lacan potrebbe dirci che sono nel discorso dell’Altro: il bambino, ancor prima di nascere, è nel discorso del grande Altro della madre e del padre.

Jung, abile estensore con molto intuito creativo, nelle Riflessioni teoriche sull’essenza della psiche (1947/54, in Boringhieri vol. 8, 1976), distingue nell’Io una base somatica – “desunta dalla totalità delle sensazioni endosomatiche, che dal canto loro sono già di natura psichica e collegata con l’Io, cioè anche consce” – e una base psichica, che fa dell’Io il “soggetto di tutti gli atti personali consci“.

Quindi nella psicologia junghiana il concetto di Io non viene mai considerato da nessun lato un’entità a sé stante. Nella psicoanalisi junghiana l’Io si pone come uno dei poli della struttura, duale, conscio-inconscio.

In Gli stadi della vita (1930/31, Boringhieri vol. 8, 1976), in L’uomo arcaico (1931, Boringhieri vol. 10, 1985) e in L’importanza del padre nel destino dell’individuo (1909/49, Boringhieri, 1973), Jung risponde assai bene alle questioni poste da Freud, rilevate più sopra. Individuarsi è poter “scollare” un destino non nostro, ma dal quale siamo catturati, per definirci in quella complessità conscia-inconscia che Jung chiama Selbst (Sé).

Il processo di individuazione

Individuazione è rintracciare e riconoscere il proprio discorso scisso dal sociale collettivo. In questo percorso l’identità fusionata (anteriore alla formazione dell’oggetto, diceva Freud) deve potersi sciogliere per accedere a un processo di individuazione nella differenza e non nell’uguaglianza.

Solo se Io sono diverso da un’altra persona esisto, altrimenti sono confuso e non so se esisto. Identità come somma di identificazioni che nascono dal sapermi porre nella mia diversità e nella mia individualità. Il diverso da me è l’unica garanzia d’esistenza.

L’essere informato dal lignaggio, dalla casata e dalla stirpe è ineludibile, ma per ritrovarmi, per ritrovare la mia individualità debbo distinguermi e differenziarmi.

Freud e Jung si sono individualizzati, hanno indicato la strada per un confronto che può essere incontro e scontro, ma sempre nel saper mettere, creativamente, un po’ di sapere in più. Che l’inconscio collettivo o la memoria arcaica gravi sull’uomo impegnandolo all’assunzione responsabile del proprio discorso mi sembra un punto di partenza.

AGGIORNATO IL: 13/09/2021